2a−2−1 光の3原色、えのぐの3原色

−−− 要点(かんたんにいうと) −−−

・光の色の3つの要素(ようそ)は、赤(あか)、緑(みどり)、青(あお)

・えのぐの色の3つの要素(ようそ)は、紅(べに、あかむらさき)、黄色(きいろ)、

緑青(みどりあお)です。

・赤(あか)、緑(みどり)、青(あお)の光をまぜると、どんな色でも出せます。

・紅(べに)、黄色(きいろ)、緑青(みどりあお)のえのぐをまぜると、どんな色でも出せます。

・この3つの色の要素(ようそ)は、先ほどの、目の中の3種類(しゅるい)の色素(しきそ)と

関係(かんけい)があります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

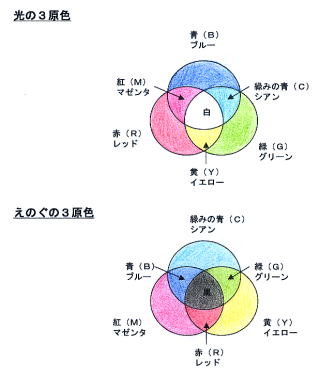

右の絵は、

・光の3原色(加法混色) と

・えのぐの3原色(減法混色)

を表したものです。

色を表す絵は、さらに明度と彩度を表す軸が

あって複雑なのですが、書ききれないので、

説明はこの程度にしています。

さて、まず

(1)光の3原色(加法混色) ですが、

この絵は、

・ヒトの視覚色覚の3要素が赤(R)、緑(G)、

青(B)であること、(先ほどの説明も参照)

・赤と緑を混ぜると黄 (意外に感じますね。)、

・赤と青を混ぜると赤紫(紅、マゼンタ)

・緑と青を混ぜると緑みの青(シアン)

・赤、緑、青を混ぜると白になることを意味

しています。

光の場合には、混ぜるほど光が増えて明る

い色になっていきます。

次に

(2)えのぐの3原色(減法混色) ですが、

えのぐは、白い光から色を吸収して残った

色からそのえのぐの色を出しているので、

この場合は、混ぜるほど光が減って、暗い

色になっていきます。

絵の具の3原色は、明るい3つの色でできて

います。

例えば

・黄(Y)は、白い光から青(B)を引いて、

残りの赤と緑の光が混ざったもの、

・赤紫(紅、M)は、白い光から緑(G)を

引いて、残りの赤と青の光が混ざったもの、

・シアン(C)は白い光から赤(R)を引いて、

残りの青と緑の光が混ざったもの、

と考えると理解しやすいようです。

つまり、黄色のえのぐは、青の光を多く吸収し黄色く見えており、シアンのえのぐは、赤の光を

多く吸収して緑みの青(シアン)、マゼンタのえのぐは、緑を多く吸収して、赤や青を反射するため

に紅(マゼンタ)に見えているのです。

このえのぐの3原色の絵は、それぞれを混ぜると以下になることを表します。

・黄と赤紫(紅)を混ぜると赤、

・黄とシアンを混ぜると緑、

・赤紫(紅)とシアンを混ぜると青になり、

・黄、赤紫(紅)、シアンの3つを混ぜると、全ての色を吸収して黒になります。

さて、私たちがよく色を作る操作としては、えのぐの混合など、えのぐの3原色(減法混色)によっ

ていますので、きれいな色を出そうとして、いろいろな色を混ぜれば混ぜるほど、逆に暗い濁った

色になって行ってしまいます。これは絵を描くときによく経験することと思います。

光を混ぜていろいろな色を作っている例は、テレビやパソコンのディスプレイで、これはよくご存

じのように、画面を拡大して見ると、R,G,Bの点が無数にあり、それぞれが明るくなったり、暗く

なったりして、いろいろな色を作り出しています。 どの色を混ぜると何色になるかは、上の光の

3原色の絵を見ればすぐにわかります。 黒はどの光も点灯させないことで出しています。

さて、この3原色ですが、なぜこの3つの色が基本要素なのかというと、これは先ほど触れた目の

中の色素物質に関係しています。目の明所視細胞が、この赤、緑、青に反応し、その他の色は、こ

れら基本3原色の混合比によって、脳で処理されて感じている色だからです。目に届くこの基本3種

の光の量を調節することで、脳が分析してヒトが感じる色は全て作ることができるという訳です。

実際の自然界の色は原色に近いものは少なく、微妙で味のある色調を出していますが、これは3

つの色の混合割合によって作り出されます。例えば、えのぐでワインレッドを作るには、まず紅と黄

色で赤を作りますが、これだけでは単調な赤なので、これにほんの少々シアン(緑みの青)を加えて

できます。(シアンが多すぎると黒っぽい色になって、失敗します。)

さて、ここで先ほどの不思議について見てみましょう。

(1)マゼンタとは? なぜ虹にはマゼンタが含まれていないのでしょうか。・・・

そしてもう一つ追加です。

(2)光の赤と緑を混ぜてできた黄色と、単色スペクトルの黄色との違いは何?

2a−2−2 光のスペクトル

−−− 要点(かんたんにいうと) −−−

・白い光の中には、虹(にじ)の7色がすべてふくまれています。

・プリズムや雨粒(虹のもと)は、この7色を分ける力を持っていて、

白い光から7色を作っています。

・先ほどの光の3原色(げんしょく)は、すべて虹(にじ)の7色の中に登場(とうじょう)しますが、

・えのぐの3原色(げんしょく)については、黄色(きいろ)と緑青(みどりあお)は登場(とうじょう)

しますが、紅(べに)は出てきません。

・紅(べに)は原色(げんしょく)の一つですが、赤(あか)と青(あお)の2つの光をまぜて作られ

た色なのです。

・赤(あか)と青(あお)の光を、同時(どうじ)に同じ量(りょう)を感じる(かんじる)と、ヒトの脳

(のう)で紅(べに)と感じる(かんじる)ようにできているのです。

・黄色(きいろ)は虹(にじ)の7色に登場(とうじょう)しますが、赤(あか)と緑(みどり)の光を

まぜても出てきます。これは、純粋(じゅんすい)な黄色(きいろ)の光が目に入ると、赤(あ

か)を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)と、緑(みどり)を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)の

両方(りょうほう)で感じ(かんじ)とられるためです。

・つまり、赤(あか)と緑(みどり)の光を、同時(どうじ)に同じ量(りょう)を感じる(かんじる)と、

ヒトの脳(のう)で黄色(きいろ)と感じる(かんじる)ようにできているのです。

・赤(あか)と緑(みどり)の光をまぜて、その細胞(さいぼう)に感じ(かんじ)させても、黄色

(きいろ)だけを使って、赤(あか)と緑(みどり)を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)にはたら

きかけても、結果(けっか)は同じ黄色(きいろ)となるのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

白色光をプリズムで分光すると、虹の7色に分けられることは良く知られています。

これは、いろいろな色が混ざってできている白色光を、ガラスの中に導いて、光の波長によって異

なる屈折率を利用して色を分けているものです。

さて、私たちが感じる色を光の波長と対比させてみると、下の図のようになります。

ヒトの目は、おおよそ400nmから700nmの範囲の光に感度を持っており、下図のように、波長の

長い700nm付近を赤と感じ、順次橙、黄、緑、青、藍、そして波長400nm付近を紫として感じます。

良くご存じの虹の7色が示されていますが、えのぐの3原色であった紅(マゼンタ=赤紫)だけは

虹の色には含まれません。紅の単色スペクトルは存在しないのです。

では、紅はどういう色かと言いますと、赤と青の光を混ぜたものです。もう少し踏み込んで言うと、

目の中の明所視細胞(色覚細胞)のうち、赤と青を感じる細胞がおよそ同量の光を感じ取った時に、

これを脳が処理して紅であると認識するように出来ているのです。

これは、白色光から緑を中心とするスペクトル成分を吸収したときにも起こり、両側の赤と青の成

分が残り、赤と青を感じる細胞が反応して紅と感じられます。紅のえのぐは、緑の光を吸収する成

分が含まれた色素なのです。

同様に、黄色のえのぐは、白い光から青を吸収し、赤から緑にかけての色を反射する成分として

残す成分が含まれた色素です。同様に、ヒトの目の中の明所視細胞(色覚細胞)のうち、赤と緑を

感じる細胞がおよそ同量の光を感じ取った時に、これを脳が処理して、黄色であると認識するよう

に出来ています。

では、単色スペクトルである黄色の光は、どうやって黄色と感じ取られているのでしょうか。

赤や緑を感じる色覚細胞は、それぞれ赤や緑に吸収極大を持っていますが、黄色のスペクトル

にも吸収の裾野は広がっています。黄色の単色スペクトルが目に入ると、赤と緑の色覚細胞がお

よそ同量の反応を示し、これが脳で処理されて黄色と感じているのです。ヒトの目や脳にとって、黄

色の本質は赤と緑の混合であって、逆に単色の黄色は、赤と緑の色覚細胞の両方に、等量作用

するあたりの波長域として黄色と感じられているのです。

黄色のえのぐと青のえのぐを混ぜると、

黒になりますが、これは次のように説明

されます。

黄色のえのぐは、青を吸収して赤と緑

の光を反射しています。一方、青のえの

ぐは赤と緑の光を吸収して、青の光を反

射しています。この2つを混ぜてしまうと、

赤と緑と青の光を吸収するようになり、結

果は光の3原色のどれもが吸収されて帰

ってこない状態、すなわち黒になります。

同様に、赤と緑青(シアン)を混ぜても、

緑と紅(マゼンタ)を混ぜても、同じ結果に

なります。これらは補色の関係であると言

い、補色同士を混ぜると3つの原色を吸

収して黒になります。

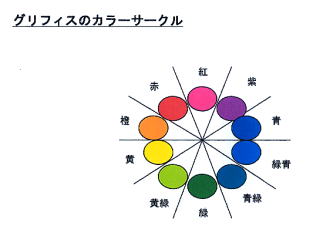

右の図の「グリフィスのカラーサークル」

は、こうした関係を表したもので、色を10

色定義し、スペクトル順に並べ(紅除く)、

対角に補色の関係になる色が配置されて

います。

以下は対角にあるので、補色の関係です。

(1)赤−青みの緑、 (2)橙−緑みの青、

(3)黄−青、 (4)黄緑−紫、

(5)緑−紅

また、光の混合の関係(加法混色)では、対角を混ぜ合わせると白になり、対角でない色を

混ぜ合わせると、その間に挟まっている色になり、混合する色の距離が遠いと、その挟まった色

に白を加えた明るい色になります。

例えば、(1)黄色と緑で黄緑、 (2)赤と黄で橙、 (3)紅と青で紫 は容易に想像できますが、

(4)橙と黄緑で黄色、 (5)赤と緑で黄色、は少し想像が難しいかと思います。光の混合は普段

あまりやっていないので、判りにくく、えのぐの混合などでは赤と緑を混ぜると黒に近い色になって

しまいますから、想像がしにくいのでしょう。

ちなみに、えのぐの赤と緑は、それぞれ緑と青、赤と青を吸収する色素ですから、混ぜると、

緑、青、赤、青を吸収して、特に青を多く吸収する黄味を帯びた黒になるのではと想像されます。

それでは、先ほどでてきた、赤、緑、青を吸収する色素を持った神経細胞は、それぞれどんな

色をしているでしょうか? 前1−1項で、赤を感じる神経細胞が赤いと想像していた方は、この

項で勘違いに気づいたことと思います。 写真だけで、実物をしげしげと見たことはないので、明

言を避けますが、それぞれ、白から赤・緑・青を引き去ったような色をしています。

白から赤を引くと緑+青でシアン、緑を引くと赤+青でマゼンタ、青を引くと赤+緑でイエロー

(黄色)ですね。

・・・だんだんややこしくなって、返って訳がわからなくなってしまいました・・・ので、この辺で次の

電子と色の関係の話に行きたいと思います。

−−−−−

次に移る前にイントロです。

ヒトの目は、赤から紫のスペクトル域までしか感度がありません。

この外の赤外域や紫外域は色として感じられないのです。これではカラーサークルにはならな

いので、ヒトの脳はうまく処理しているものですね、これをつなぐ色としてマゼンタを用意していま

す。このマゼンタがなければ、加法/減法混色もうまくいきませんし、自然界の色としても少し物

足りない感じになってしまいますね。 実際自然界には、マゼンタ他、さまざまな色を持った花々

が存在し、赤、橙、黄、青、紫など無数の微妙な色合いと共に、私たちの目を楽しませてくれます。

ヒトがどうして赤と青の混色であるマゼンタを、あの赤紫〜紅の色として感じるのか、その理由

は判りません。このように感じるようにプログラムされているのか、進化の過程でこうなったのか。

いずれにしても、γ 線と言われる10-3nmから、電波と呼ばれる1メートルから百キロメートル

にも及ぶ広い電磁波の波長域の中で、可視光と呼ばれる400〜700nmという極めて狭い範囲

の波長域で、あれだけ豊富な色を感じ、花に溢れた春には、その美しさを満喫することができる

のです。私たちの目の仕組み、色を感じる仕組みがうまくできていている有り難さを感じますが、

それと同時に、いろいろな色を作り出している花の方も、複雑な化学反応を用いて色素を作り、

これを混ぜ合わせて、巧みに微妙に異なるたくさんの色調を作り出す努力をしているのです。

さて、この後、光のスペクトルと色の対応のところで出てきた、色と波長の関係について、これと

切っても切れない関係にある電子の話と関連させて、次の2−3a項で見ていくことにしましょう。

Copyright (C) 2005 http://iromizu.com, all rights reserved.