2a−1 色の見える仕組み

2a−1−1 目の構造(目のしくみ)

−−− 要点(かんたんにいうと) −−−

・目には光を集める(あつめる)レンズと、

・光の量(りょう)を調節(ちょうせつ)する部分(ぶぶん)と、

・光を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)があります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私たちの目は、外界の光を取り入れ、

通過する光量を調節し、レンズを通して

焦点を調節し、光を網膜上に像として投

影し、視覚神経により神経の信号に変換

し、脳に送って情報を処理し、物の形や

色などを認識しています。

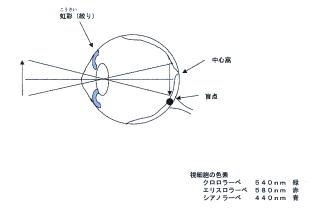

目の構造を絵にすると、右のようなもの

になります。

目に入った光は、その光量が多すぎると

像が読み取れなくなるだけでなく、目にダ

メージを与えるため、虹彩と呼ばれる絞り

で光量が最適になるように調整されます。

次に水晶体と呼ばれるレンズで、見たい

物に焦点を合わせて、網膜と呼ばれる目

の神経が集まっている場所に対象の像を

結びます。

水晶体を通った光は、その奥にあるガラス体という組織を通って網膜に届きます。この水晶体

とガラス体は、ヒトの組織の中で唯一の透明な組織で、中には血管も通っておらず、透明なタン

パク質のかたまり(タンパク質コロイド)です。

2a−1−2 目が光と色を感じる仕組み

−−− 要点(かんたんにいうと) −−−

・目には光の強さ(つよさ)だけを感じる(かんじる)細胞(さいぼう)と、

・色を感じる(かんじる)ことのできる細胞(さいぼう)があり、

・色を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)には、色素(しきそ=色のもと)がふくまれています。

・その色素(しきそ)は、赤(あか)をとらえるもの、緑(みどり)をとらえるもの、青(あお)をとら

えるものの3種類(しゅるい)があります。

・光が当たると、これらの色のもとが3つの色をとらえ、色を感じる(かんじる)細胞(さいぼう)

にはたらいて、色が見えるのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

目の網膜の中には、たくさんの光を感じる視覚神経が入っています。視覚神経は網膜全体に

分布していますが、特に中心窩という部分に集まっています。私たちが何か物を注視していると

きは、ここを使って見ています。注視して見ている部分は鮮明に写っていますが、その周囲はぼ

やけて見えていることを感じることと思います。

集められた光の信号は、一本一本の神経から脳に伝えられます。この神経は目の一点に集

められ、そこから神経繊維の束になって出て行っています。この神経が束になって集まっている

ところは、物を見るための視覚神経細胞が少なく、この部分だけは周囲に比べて物を見る力が

弱く、この点は盲点と呼ばれています。

光を感じる視覚神経細胞は、大きく2種類に分かれます。一つは暗いところで活躍し、主に物

の形など物の存在、光の存在(明るさ)を感知するために使われます。これは暗所視といい、色

を感じる機能はありません。私たちは、ほとんど物があるかないか見分けられる程度の暗がりで

は、物の色を感じませんが、これはこの色を感じる機能のない暗所視で見ているからです。なお、

後で触れますが、この暗所視は、ビタミンAが密接な関係を持って作用しています。ビタミンAが

不足すると、暗がりで物が見えにくくなると言われていますが、ビタミンAがこのような視覚に働く

作用をする物質だからなのです。(なお、ビタミンというのは、ヒトの体にとって必要ですが、自分

では合成できない物質のことを言います。)

もう一つは、明所視と呼ばれ、こちらは色を感じる視覚神経です。この視覚神経には、さらに3

種類があり、それぞれ緑・赤・青の光を捉えて神経信号に変換しています。これらの視覚神経細

胞には、色素が含まれていて、緑の光(光の波長540nm付近)に吸収極大を持つクロロラーベ、

黄色から赤の光(580nm付近)に吸収極大を持つエリスロラーベ、青の光(440nm付近)に吸

収極大を持つシアノラーベの3種類の色素を持つ細胞があります。

これらの色素を持った視覚細胞が、それぞれの色のときに強い反応を示して、当たっている光

に色が付いていることを脳に伝えているのです。後に説明するように、光の色の3原色は、赤(R)、

緑(G)、青(B)であるといいますが、これは、目の中の視覚細胞がそれぞれ感じる色であり、3原

色のもとはこの視覚細胞の持つ色素の光吸収特性によるものなのです。3色とも同じように光を

反射する物があって、この光が視覚神経に届くと、私たちはこの物を「白い」と感じますが、これは、

こうした光の状態を白いと感じるように脳が処理しているのです。

暗所視を担う細胞(明るさを感じる細胞)は、明所視(色を感じる細胞)よりも圧倒的に多く、暗所

視細胞はそれぞれの目に1.2億、明所視細胞は700万ほどあると言われています。

この暗所視細胞ですが、先ほど少し触れたように、この働きにはビタミンAが重要な役割を演じて

います。暗所視を司る細胞(桿体という)には、ビタミンAの変化したビタミンAアルデヒド(cisレチネ

ン)とオプシンというタンパク質が結びついた「ロドプシン」という物質が存在しています。ここに光が

当たると、ロドプシンが分解し、transレチネンという物質と先ほどのオプシンになります。このとき

分解によって、視神経に信号が発生し、これが脳に伝えられて、光が存在していることを伝えます。

transレチネンは血液中に入って、cisレチネンに変換され、再び暗所視を司る細胞(桿体)に入っ

てオプシンと結合し、光を感じる物質「ロドプシン」になります。

こうして光を感じる物質は桿体の中で生成・分解を繰り返し、そのときの分解の信号によって、光

の存在を脳に伝えているのです。

明所視を担う細胞(色を感じる細胞)は、中心窩付近に多く集まっています。

ここには先ほど挙げた緑を感じるクロロラーベ、赤を感じるエリスロラーベ、青を感じるシアノラー

ベの3種の色素が、それぞれの色の認識に働いています。これらの色素も同様な仕組みで、タンパ

ク質と結合し、それぞれの色の光によってこれが分解し、このときそれぞれの色が存在することを伝

える信号を脳に送ります。信号を送ったあと、それぞれの物質は、再びタンパク質と結びついて、明

所視細胞でそれぞれの色の光を待ち受けます。

こうして光と色を感じる物質は明所視細胞の中で生成・分解を繰り返し、そのときの分解の信号に

よって、光と色の存在を脳に伝えているのです。

さて、それでは次に「2a−2 色とは」と題して、上記から掘り下げる必要の出てきた

・色の3原色

・光のスペクトル(光の波長と色との関係)

について見ていくことにします。

そこへ行く前のイントロとして、色の不思議を一つ。

光の3原色は赤(R)、緑(G)、青(B)、

また絵の具の3原色はシアン(C=緑みの青)、マゼンタ(M=赤紫)、イエロー(Y=黄)です。

R、G、B、C、Yはそれぞれ光のスペクトル(単色)に対応しますが、マゼンタだけはありません。

虹の色順を忘れた方はこちらを参照ください。確かにマゼンタはありませんね。

つまり、虹(単色スペクトル)の中に、原色の一つであるマゼンタの色が含まれませんが、これはどの

ように理解したらよいのでしょうか。

・・・・・虹にマゼンタが入っていれば、もっともっと派手できれいでしょうに。・・・・・

Copyright (C) 2005 http://iromizu.com, all rights reserved.