�p�X���[�h�̓�����@�F �N���b�N��

�ipasswd-B�y�[�W��passwd-C�y�[�W�̓��e���܂݂܂��B�j

�Q�O�O�X�D�V�D�V����

�Ԗڂ̂��q�l�ł��B

���y�[�W�̓��e�ɗL�p�Ǝv������̂�����܂�����A

���m�荇���̕��ɂ����Љ�������B

���̃T�C�g�͌��R�~����ȏЉ���Ƃ��Ă��܂��B

�V���E�f�ڗ\��Ȃǂ�

���������i���j�ɋL��

what's new �F�@�@�Q�O�P�S�D�T�D�P�@what's NEW �̋L�����X�V���܂����B �i�N���b�N�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��w�����Ɋ֘A����L���͔��f����K�ȏꏊ���������߁A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������what's NEW�̃y�[�W�����ɋL�ڂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����� ������w�̃f�[�^���ɂ��� �Ȗڕʍ��i�Œቼ�z���C���̍l�����ɂ��Ăł��B

�Q�O�P�S�D�P�D�Q�Q�@what's NEW �̋L�����X�V���܂����B�i�N���b�N�j

�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�Q�R�@what's NEW �̋L�����X�V���܂����B�i�N���b�N�j

��w�����Ɋ֘A����L������������what's NEW�̃y�[�W�����ɋL�ڂ��Ă��܂��B

�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�P�T�@���A���A����������O�����ɂ����iwhat's NEW �y�[�W�̂݁j

�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�X�@�@��n�� ���A ���A �� �ւ̃`�������W�i�헪�j�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��NjL���܂����B�i���F �N���b�N�@�iwhat's NEW�y�[�W�̊Y���ӏ��ցj�j

�Q�O�P�Q�D�P�P�D�Q�T ��w��I���ȖڂɊ֘A����L���i���F�N���b�N�j��NjL���܂����B

�Q�O�P�Q�D�V�D�Q�X �@��w�֘A�i���F�N���b�N�j��NjL���܂����B ���̌㑱���ċL�ڂ��Ă����܂��B

�u���E������w�Ɋւ��邱���v���v���Ԃ�ɒNjL���܂����B�Q�O�P�P�^�P�Q�^�P�P�@���Ȃ蒷���ł��B

�@���悢�撆�w�^���Z�̎��Q������ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�@�i�w��̒��w�A���Z�����߂�ۂɂ��A�ŏI�I�ɂ͑�w�i�w�̂��Ƃ��l���ɓ���Č������Ă��邱�ƂƎv���܂��̂ŁA����͂����ŋL�ڂ��Ă���u�������Z����́v��ʓI�ȑ�w�Ɋւ���`�������W�̎d���A��̌X���ɂ��ċL�ڂ��A���Z�i�w��A���w�i�w����l����ۂ̍ޗ��ɂł���悤���グ�Ă݂܂����B�@�@�i�����͂����炩��E�E�Ewhat's NEW���j

| �@���̃y�[�W�͒��w�A���Z�A��w���w�Ԃ������w�Ԋ��ɂ��Ă܂��߂ɍl���Ă�����ւ̈ꏕ�Ƃ��āA�Q�l�ɂȂ����ł���A�Ƃ����ړI�ŋL�ڂ��Ă�����̂ł��B�@(���w�Fkc.html�A ���Z�Fk.html�A what's NEW�{��w�Fk_kc.html) �@�܂��A�w�Ԃ��Ƃ��ʔ����Ɗ����A�����������Ċw�����Ƃ���ԏd�v�ƍl���Ă���A�����������Ď���i��Ŋw�����������̈���ɂȂ�ƍl���ċL�ڂ��Ă�����̂ŁA�����𑣂����肷��悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B �@�{�L��������̊w�Z�A�m��l�ɂ����L�ڂ�����̂ł͂Ȃ��A���J����Ă��Ȃ���܂܂�镔���͍Z�����L�ڂ��Ă��܂���B �@��������|�̏ڍ��ɂ��ẮA������i�X�D���Ƃ����A�X�{�D���������������������l�̂��Љ��i���F�N���b�N�j�j�ɋL�ڂ��Ă��܂��̂ŁA�����x���������Q�Ƃ���A��|���������̏��{�������ǂ݂��������B |

| �P�N | �Q�N | �R�N | |

|---|---|---|---|

| ���� | ���ꑍ���@�@�@�@�@�@�@�@�S | ���㕶�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q �ÓT�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R |

���㕶�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�Q �I���F �@�ÓT�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �Q �@�ÓT�u�ǁ@�@�@ �@�@�@ �Q |

| ���w | ���w �h�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R ���w�`�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q |

���w II�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R ���w �a�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Q |

�I���F ���w III�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R ���w�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q |

| �p�� | �p�� �h�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@ �R �R�~���j�P�[�V���� �h�@�@ �Q�@ |

�p�� II�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �R ���C�e�B���O�@�@�@�@�@�@�@�Q |

���[�f�B���O�@�@�@�@�@�@�R �I���F ���C�e�B���O�@�@�@�@�@�@ �Q |

| ���� | ���ȑ����a�@�@�@�@�@�@�@ �Q ���� �h�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q |

���� �h�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Q ���w �h�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �R |

�I���F ���� I�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q ���� II�@�@�@ �@�@�@�@�@ �S ���w II�@�@�@�@�@�@ �@�@ �R ���� I�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Q ���� II�@�@�@�@�@�@�@ �@ �S �n�w I�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�Q �n�w II�@�@�@�@�@�@ �@�@ �Q |

| �Љ� | ���{�j�`�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q �n���`�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q |

���E�j�`�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q ����Љ�@�@�@�@�@�@�@�@�Q |

�I���F ���E�j �a�@�@�@�@�@�@�@ �R ���{�j �a�@�@�@�@�@�@�@ �R �n�� �a�@�@�@�@�@�@ �@�@ �R �ϗ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R �����E�o�ρ@�@�@�@�@�@�@�R |

�P

�P

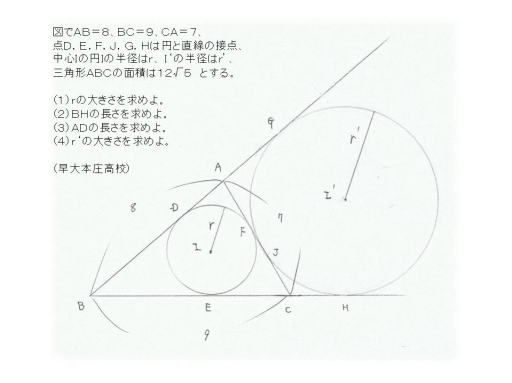

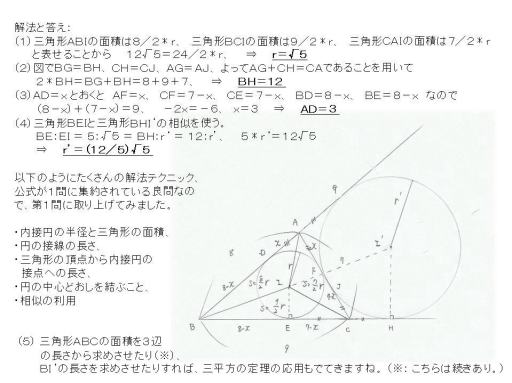

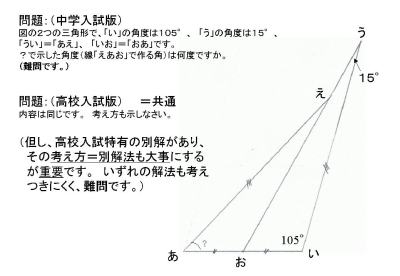

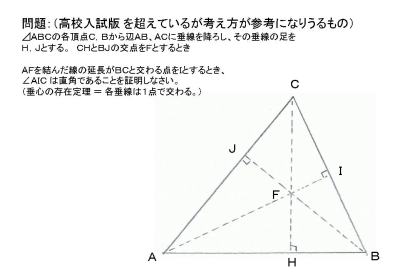

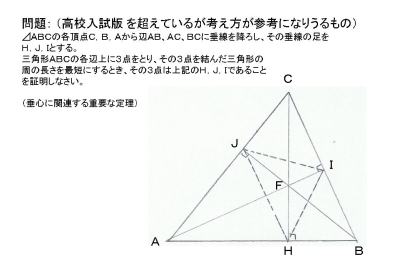

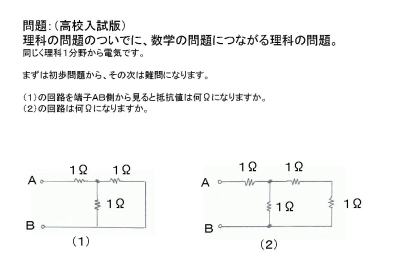

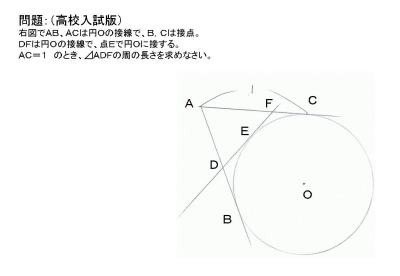

�@���͐}�`�̖�肩��B

�@���͐}�`�̖�肩��B ���U�F

���U�F ���V�F

���V�F ���W�F

���W�F ���X�F

���X�F ���P�O�F

���P�O�F ���P�R�F

���P�R�F ���P�U�F

���P�U�F| �i��s���Ƃ��̋ߍx�̍������w�Z�j | �i��������j�����w�Z |

| �}�g��w�������w�Z�i������j | �}�g��w�������Z�i�����I�����w���x�A��W�O�����i�w�j |

| �}�g��w������ꒆ�w�Z�i�j�q�Z�A�S���B��j | �}�g��w������ꍂ�Z�i���w����͂قڑS�����i�w����B�j |

| �����̐����q��w�������w�Z�i������j�i���w�j | �����̐����q��w�������Z�i���q�̂ݖ�W�T�����i�w�j |

| �����w�|��w�������c�J���w�Z�i���c�J��j | �����w�|��w�������Z�i��S�T���A���{���͖�P�D�S�j |

| �����w�|��w�����|�����w�Z�i������j | �����w�|��w�������Z�i��S�T���A���{���͖�P�D�S�j |

| �����w�|��w���������䒆�w�Z�i������s�j | �����w�|��w�������Z�i��R�T���A���{���͖�P�D�S�j |

| �����w�|��w�������ے�������w�Z�i���n��j | �i������сj�@�@�@�@�@ |

| ������w����w��������������w�Z�i�����j | �i������сj�@�@�@�@�@ |

| ���l������w����l�ԉȊw���������q���w�Z | �| |

| ���l������w����l�ԉȊw���������l���w�Z | �_�ސ쌧�� ���ˍ��Z�i'09���w����� �j |

| ��t��w����w���������w�Z | �| |

| ��ʑ�w����w���������w�Z | �| |

| �| | �����|�p��w���y�w���������y���Z |

| �| | �����H�Ƒ�w�H�w�������Ȋw�Z�p���Z |

| �| | �}�g��w������ˍ��Z�i��ʌ��j |

| �i��s���Ƃ��̋ߍx�̒�����эZ�j | |

| �����s�����C�ْ�������w�Z�i�ڍ���j | �i������сj |

| �����s�����ΐ쒆������w�Z�i������j | �i������сj |

| �����s�����������w�Z�������w�Z�i�䓌��j | �i������сj |

| �����s�����������w�Z�������w�Z�i�n�c��j | �i������сj |

| ���c�旧��i��������w�Z�i���c��j | �i������сj |

| ��t�s����э����w�Z�������w�Z�i��t�s���l��j | �i������сA �g�P�X�D�S�`�j |

| �������s���Y�a���w�Z�i�������s�Y�a��j | �i������сj |

| �i��s���Ƌߍx�ȊO�̍������w�Z�A������эZ�j | |

| ��㋳���w�����r�c���w�Z | ��㋳���w���������w�Z�r�c�Z�� |

| ��㋳���w�����V�������w�Z | ��㋳���w���������w�Z�V�����Z�� |

| ��㋳���w�������쒆�w�Z | ��㋳���w���������w�Z����Z�� |

| �_�ˑ�w���B�Ȋw���������Β��w�Z | �| |

| �_�ˑ�w���B�Ȋw�������Z�g���w�Z | �| |

| ���ɋ����w�������w�Z | �| |

| ���Ɍ����������ے�������w�Z | �i�����A������сj |

| ���s�����w�������s���w�Z | ���s�����w���������w�Z |

| ���s�����w�������R���w�Z | ���s�����w���������w�Z |

| ���s�{�����k�����w�Z�������w�Z | �i�{���A������сj |

| ���É���w����w���������w�Z | ���É���w����w���t�����Z�i������сj |

| ���m�����w�����������w�Z | ���m�����w�t�����Z�i�����I�����w���x�j |

| ���m�����w�������蒆�w�Z | ���m�����w�t�����Z�i�����I�����w���x�j |

| �����w����w���������w�Z | �| |

| ���ꌧ���͐����w�Z | �i�����A������сj |

| ���ꌧ�����������w�Z | �i�����A������сj |

| ���ꌧ����R���w�Z | �i�����A������сj |

| �����w����w���������w�Z | �����w����w���������Z |

| �x�R��w�l�Ԕ��B�Ȋw���������w�Z | �| |

| �L����w�������w�Z�i�L���s���j | �L����w�������Z |

| �L����w�������_���w�Z | �L����w�������Z |

| �L����w�����O�����w�Z | �L����w�������Z |

| �L����w�������R���w�Z | �L����w�������R�����w�Z �i������сj |

| �ޗNj����w�������w�Z | �| |

| �ޗǏ��q��w������������w�Z | �ޗǏ��q��w������������w�Z�i������сj |

| ���Q��w����w���������w�Z | �Q�O�O�W�V�݁@�@���Q��w���������w�Z |

| �k�C�������w�����D�y���w�Z | �| |

| �k�C�������w�������ْ��w�Z | �| |

| �k�C�������w�������쒆�w�Z | �| |

| �k�C�������w�������H���w�Z | �| |

| �O�O��w����w���������w�Z | �| |

| ����w����w���������w�Z | �| |

| �{�鋳���w�������w�Z | �| |

| �R�`��w����w���������w�Z | �| |

| ������w�������w�Z | �| |

| ����w����w���������w�Z | �| |

| �F�s�{��w����w���������w�Z | �| |

| �Q�n��w����w���������w�Z | �| |

| �V����w����l�ԉȊw�������V�����w�Z | �| |

| �V����w����l�ԉȊw�������������w�Z | �| |

| ��z�����w�������w�Z | �| |

| �����w�n��Ȋw���������w�Z | �| |

| �M�B��w����w���������쒆�w�Z | �| |

| �M�B��w����w���������{���w�Z | �| |

| �R����w����l�ԉȊw���������w�Z | �| |

| ��w����w���������w�Z | �| |

| ����w����w�����������w�Z | �| |

| ����w����w�������l�����w�Z | �| |

| ����w����w���������c���w�Z | �| |

| �a�̎R��w����w���������w�Z | �| |

| �O�d��w����w���������w�Z | �| |

| �����w�������w�Z | �| |

| ������w����w���������w�Z | �| |

| ���R��w����w���������w�Z | �| |

| �R����w����w�������R�����w�Z | �| |

| �R����w����w�����������w�Z | �| |

| �勳���w�������w�Z | �| |

| �����w����w�������������w�Z | �| |

| �����w����w��������o���w�Z | �| |

| ���m��w����w���������w�Z | �| |

| ���������w�����������w�Z | �| |

| ���������w�����v���Ē��w�Z | �| |

| ���������w�������q���w�Z | �| |

| �����w��������w���������w�Z | �| |

| �����w����w���������w�Z | �| |

| �F�{��w����w���������w�Z | �| |

| �啪��w���畟���Ȋw���������w�Z | �| |

| �{���w���當���w���������w�Z | �| |

| ��������w����w���������w�Z | �| |

| ������w����w���������w�Z | �| |

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@